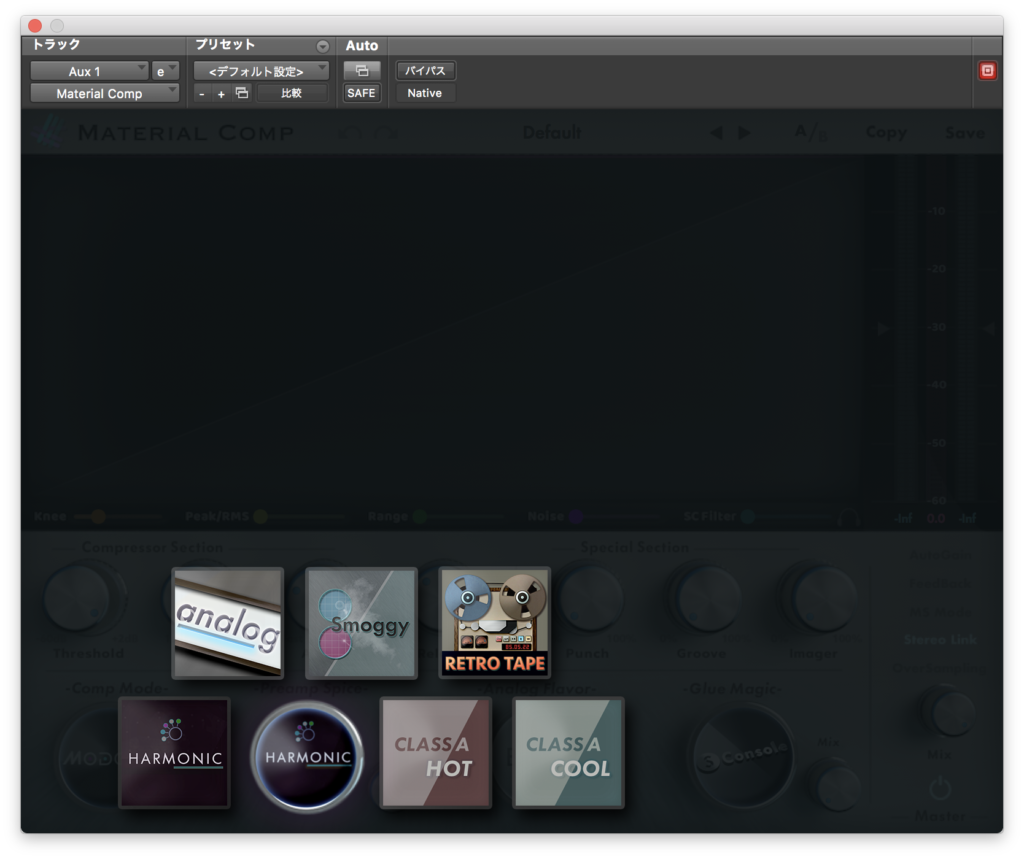

今回はVoosteQの「Material Comp」について書いていこうと思います。

Material Comp

ポップなUIが特徴的なデジタル系コンプレッサーですね。

また、アナログ的な歪みを再現するモードも含まれていたりでとても多機能なものになっています。

左上のMATERIAL COMPをクリックするとインターフェイスの使い勝手を調整できる画面もあります。

そしてグラフの左側にマウスカーソルを持ってくるとメーターの色を変えることもできるようですね。

パラメーターもコンプレッサーとして必要なものは全て揃っていますね。

ちょっと特殊なパラメーターについてですが、Rangeはリダクションの上限(どれだけコンプレッションするか)に関わり、

Noiseは英国製のスタジオコンソールから直接サンプリングしたノイズを追加するのだそうです。

というわけで早速みていきましょう。まずいつものバイパスはこちら↓

デフォルトだとこんな感じ↓

デフォルトだと特にこれと言ったパラメーターは付与されていないのでこれといった変化はありませんね。

今回は下の4つのボタンを順番にみていく進行にしてみます。

Comp Mode

Comp Modeを押すとコンプレッションの方式を6つの中から選ぶ画面が現れます。

マニュアルによると、

1.Modern

VoosteQ独自の非常にモダンなサウンド。

素材を選ぶことなく、素晴らしい質感をもたらします。

強くかけるとわずかな歪みを発生させます。

2.60’s FET

スタジオで定番のFETコンプレッサーのモデリング。

オリジナル同様、非常に早いアタックと粘り気のあるリリースが特徴です。

3.Luxe VCA

高級感のある近年発売されたVCAコンプレッサーのモデリングで全タイプの中で一番クリアなサウンド。

トランジェントに対するレスポンスが速くさまざまなソースに使用できます。

4.Studio Master

VoosteQ独自のマスターバス用のサウンド。

強くかけても歪みが発生しない、非常に独特なサウンド。

5.OPTO

高価なオプティカルコンプレッサーのモデリング。

オリジナルのハードウェア特有の暖かさと緩やかなアタックをもたらします。

ボーカルやベースやバスに最適です。

6.TUBE

状態の良い真空管コンプレッサーのモデリング。

通しただけでごくわずかな真空管の歪みを発生させます。

とのこと。

それでは順番に試してみましょう。パラメーターは適当に決めました。

やっぱりバスに使うならVCAかStudio Masterがいいかもしれませんね。

TUBEの倍音が付加される感じもなかなかいいと思います。

Preamp Spice

こちらでは倍音付加のキャラクターを選択ができるようになっています。

こちらもマニュアルによると、

1.Harmonic

素材を選ぶことない非常に繊細なアナログ感のあるサウンドです。

2.Analog

わずかに太くなるよう設計されたサチュレーションサウンドです。

3.Smoggy

60年代ビンテージのパーツで組んだオリジナルのプリアンプのサウンドです。

偶数と奇数倍音による複雑で曇ったサウンドです。

4.Tape

テープを通した際に生じる非常にシルキーなサウンドです。

EQでは再現できないテープスピード15ipsのサチュレーション回路による周波数の変化もあります。

5.Class A HOT

クラスAを使用した暖かいサウンドです。

6.Class A COOL

クラスAを使用した暗めのサウンドです。

7.Preamp Mix

Preamp Spiceのミックス量を調整します。

ということのようです。では試してみましょう。

パラメーターは先ほどのStudio Masterを採用です。Preamp Mixは75%にしておきました。

Tapeだけかなり異色ですが他は割と似たようなサチュレーションですね。

自分はデフォルトがいいかなと思いました。20%くらいにするとちょうどいいかも。

Analog Flavor

その名の通りアナログのテーブルを通した時の音を再現するそうです。

1.Bypass

Analog Flavorをバイパスします。

2.Rich Buffer

価格が30万円以上するバッファーを通したサウンドのエミュレート。

トランス回路による明瞭さも追加されます。

3.N-Type

世界中のスタジオに置かれる英国製大型コンソールを通したサウンドのエミュレート。

4.S-Type

世界中のスタジオに置かれる英国製大型コンソールを通したサウンドのエミュレート。

5.USA M Console

ホームスタジオに置かれるUSA製ミキサーを通したサウンドのエミュレート。

6.British Green

緑のハードウェアで有名な英国製コンプレッサーを通したサウンドのエミュレート。

7.Cheep Console

非常に廉価なホームスタジオに置かれるUSA製ミキサーを通したサウンドのエミュレート。

8.60’s Surf

60年代のビンテージのハードウェアを通したサウンドのエミュレート。

9.Analog+

オーディオケーブルのみを通したアナログの空気感を付加するサウンドのエミュレート。

このパラメーターのみマスターセクションのMixは効かないんだとか。

それでは試してみましょう。

こちらはそれぞれ色が違いますね。

自分はUSA M Consoleが気に入ったかもです。

Glue Magic

Glueとは接着剤という意味なので、コンプレッションのつなぎをコントロールするパラメーターのようですね。

1.Studio Console

英国製コンソールのマスターバスのグルー効果をモデリングしたモードです。

マスターバスはもちろん全てのサウンドに一体感を演出します。

2.Aggressive Pumping

ポンピング効果が付加されます。

強くかけるとサウンドがより攻撃的になります。

3.Pop Tune

リダクション量に応じて明るいサウンドになります。

4.Deep Bass

低音が強調されているサウンドに最適です。

5.Glue Mix

Glue Magicのミックス量を調整します。

コンプレッサーを調整した後にさらに馴染ませたい時などに10~50%辺りで調整するのがオススメです。

それでは試してみましょう。

さすがにこのパラメーターはMix100%で使うものではなさそうですね。

25%くらいがちょうどいいかなと思います。

Special Section

Punch,Groove,Imagerという3つのパラメーターをみてきます。

Punchは入力信号の検出を変えて強いアタック音を表現するのだとか。

なかなか強烈な感じになりますね。

Grooveも入力信号の検出方法を変えることでグルーブ感を表現するそうです。

躍動感が出ますがやりすぎはよくないかもしれません。

Imagerは中域以上の音を広げるそうです。

こちらもやりすぎは注意ですね。

Master Section

右下ではWet/DryのMixやAutoGain、FeedBackモードなどを選択します。

FeedBackボタンを押すことでコンプレッサーの検出動作がFeedfowardからFeedBackに変わるそうです。

これはヴィンテージの回路を再現しているのだとか。

ちょっと中域が膨らむかなと思います。

MS Modeを押すことでゲインリダクションの検出方式がMSを参照するようになるようです。

試しにオーバーサンプリングしてみましょう。

やはり音の解像度が上がるような気がしますね。

アコギ

ちょっとだけアコギでも試してみます。まずバイパスはこちら↓

ちょっと緩めにかけてみました。

他のコンプと比較してみましょう。

比較してみると他の設定をしていなければMaterial Compは色付けが少なく原音に近い感じになることがわかりますね。

その時々で使い分けるのがいいかなと思います。

スネア

最後にスネアで試してみます。まずバイパス↓

FETでやってみました。

こちらも比較してみましょう。

Material CompのFETでそれっぽくするのはちょっと工夫がいるかもしれません。

まとめ

基本的にはデジタルらしいとてもナチュラルで素直な特性をしているコンプレッサーだと思います。

そこにサチュレーションなどを足していって暖かみを加えていく感じですね。

とても多機能でインターフェイスもわかりやすいので最初に買うコンプとしておすすめかもしれません。

パラメーターがいっぱいありますが、だからこそコンプレッサーの使い方を覚えるのにもってこいですね。

コンプを使わずにサチュレーション部分だけを使うなんていうこともできてしまうかも。

イントロセールは2020年3月31日までで149ドルが89ドルとなっています。デモ版は14日の間試用できます。

ホームページはこちら↓

FETモードで比較をしてみました。

今月のプラグインセール情報をまとめてみました。

よかったら見ていってください。

コメント